人才培养模式创新

时间:2024-05-15

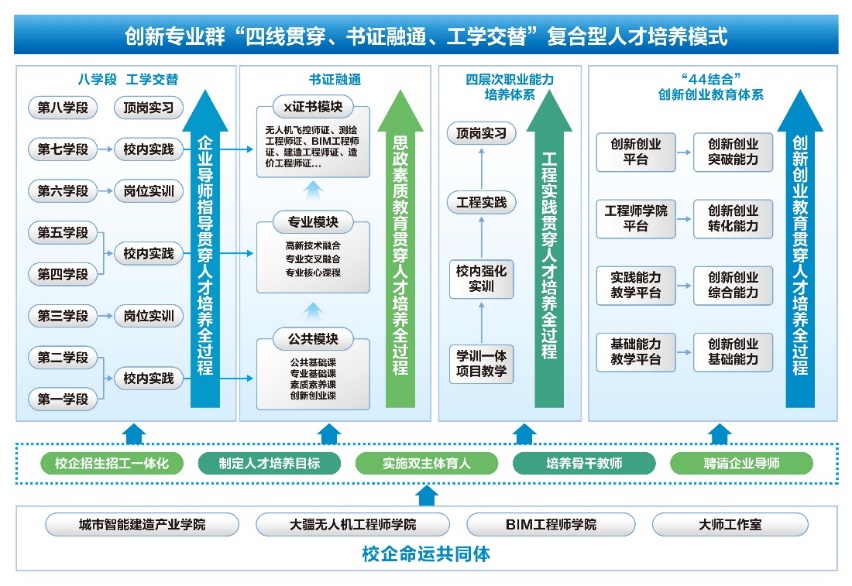

按照学校“双主体、四经历”人才培养模式改革的总体要求,结合智能建造专业群人才培养特色,把思政素质教育、工程技术实践、企业导师指导、创新创业教育贯穿人才培养全过程。以校企协同为基础,落实工学交替,以书证融通为抓手,深化“三教”改革,创新了“四线贯穿、书证融通、工学交替”人才培养模式,保障学生全面成长成才。

图1 “四线贯穿、书证融通、工学交替”人才培养模式

一、主要做法

1.四线贯穿铸根基

将一代代建筑人所诠释的“热爱祖国、忠诚事业、艰苦奋斗、无私奉献”的工匠精神作为主线,专业群全部课程实施课程思政改革,建设校级、省级、国家级课程思政示范课,发挥专业实践教学、课外社会实践及劳动课程的思想政治教育功能,把思政素质教育贯穿人才培养全过程。

学生在经过校内学做一体教学后,达到一定实践能力,再深入企业参加工程项目实践,完成企业生产任务。每学期都有固定的时间参加工程项目实践,做到工程实践不断线,提高学生的实际工作能力和社会适应能力。

由大师名匠、企业技术骨干组成企业导师团队,深度参与人才培养方案制定、课程体系开发、工程实践教学等各项工作,让企业导师指导贯穿人才培养全过程,深化产教融合。

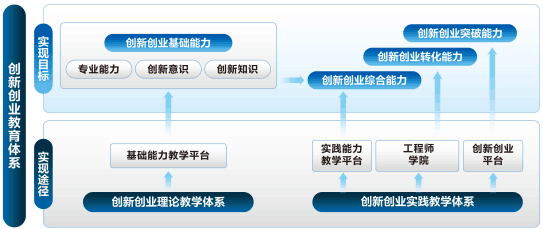

借助基础能力教育、实践能力教学、工程师学院和创新创业四个平台,系统设计创新创业基础能力、综合能力、转化能力和突破能力,把创新创业意识和新技术融入课程体系,实现创新创业教育与专业教育在管理、平台、师资等方面的深度融合,“四平台、四能力”双创主线提升学生发展力,创新创业贯穿人才培养全过程。

图2 “四平台、四能力”创新创业教育体系

2.书证融通拓能力

专业群共享课程平台增加“云大物智5G”课程模块,推动专业群系统化数字化改造。将专业间相互交叉的核心知识技能融合,将BIM、VR、GIS等数字技术融合,构建核心课程。依据技术发展趋势、1+X 证书标准、创新创业教育等,构建X证书等专业拓展课程,提升学生职业迁移能力。

图3 “一平台、双融合、多通道”课程体系

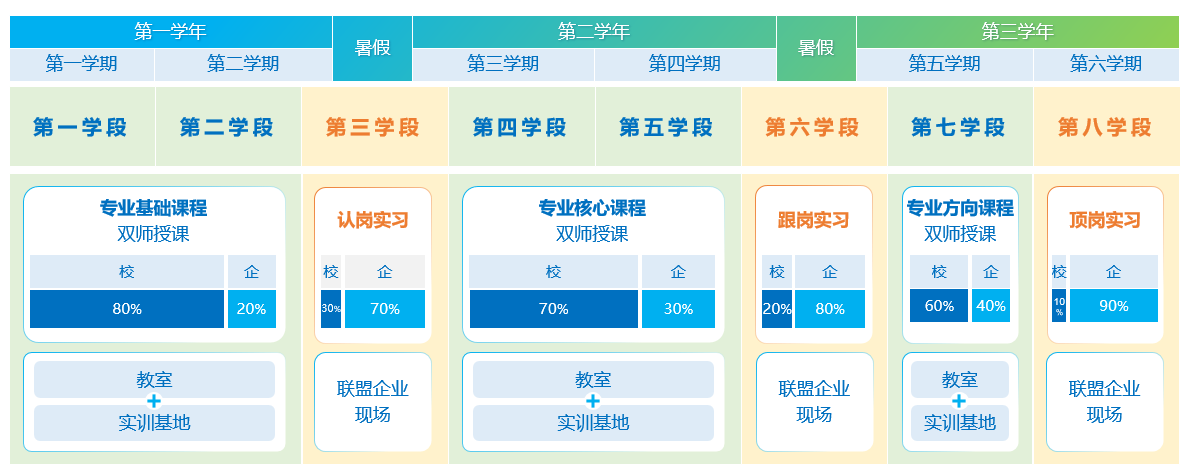

3.工学交替强技能

创新了“八学段”工学交替教学组织形式。形成了“企业+学校”二元合一的学生管理体系,建立了学生质量标准化体系和质量监督评价体系,课堂教学完成基础理论和基本技能的学习,实践性教学环节放在企业生产项目上完成,实现理论—实践—理论—实践的学做交替循环模式,保证了学习提升与岗位成才有效衔接,全面提高了学生岗位技能,实现学做一体。

图4 “八学段”工学交替教学组织形式

二、成果成效

1.四线贯穿赛证双引领,学生技能大赛成绩突出。学生实践能力强,技能大赛成绩突出。双高建设以来,学生在省部级以上技能大赛中获奖71项,其中国家级奖项7项。

2.创新创业教育成体系,学生创新创业成果显著。构建创新创业教育体系,深化创新创业教育,学生在省部级以上创新创业大赛中获奖46项,其中国家级奖项2项;多名学生将创新创业项目成果孵化成立公司,创业成功。

3.人才培养模式显效果,学生德技并修全面发展。学生参与服务乡村振兴、雄安新区建设等国家战略重大项目,沉浸式完成专业与思政融合教育,从“小课堂”到“大社会”,学生发展力、服务力、凝聚力不断增强;毕业生就业率、用人单位满意度保持在98%以上,人才培养质量显著提升。

三、经验总结

1.校企协同搭平台

深化产教融合,牵头成立北斗导航智能服务、智能建造全国行业产教融合共同体,建成广联达BIM、大疆无人机北京市工程师学院,创新校企双方共同投入、共同管理、共同受益的协同育人平台建设机制;完善双导师制,形成校企互聘共用的管理机制;融入企业岗位技术和国家职业资格标准,共同开发专业课程,校企共同开展工程实践项目教学实施。

2.产学研创育英才

产学研创,三结合三提升,培育城市智慧建设急需的高素质技术技能人才。结合市场技术发展,依托专业核心课、拓展课,指导学生成立科研团队,积极参与大学生科研训练项目,申报软著和专利,有效提升学生科研认知和成果转换能力;结合国家战略重大项目,组织学生开展实践服务,熟悉实际生产流程,实现BIM+GIS的跨专业技术融合能力跨越式提升;结合学生社团,积极鼓励学生参加双创大赛,培养创新创业兴趣,提升学生自我职业生涯规划能力和就业能力。

四、推广应用

人才培养模式获得众多职业院校认可,在“职教公益大讲堂”、“广联达数字教育论坛”等多家媒体上介绍经验,成果为100余所院校提供借鉴,其中结对张家口职业技术学院,培养其学生在2022年全国职业院校技能大赛高职组“工程测量”赛项、2023年全国职业院校技能大赛高职组“地理空间信息采集与处理”赛项连续两年获奖,实现历史突破。