数字赋能智能建造专业群转型升级

时间:2024-05-15

智能建造技术专业群以“专业建设精品化、服务产业高端化、教学手段信息化、人才培养国际化”为理念,精准对接城市智慧建设产业链人才需求,深入推进产教融合,形成紧密的校企命运共同体。经过3年探索与实践,以数字技术为驱动,完成了专业群的转型升级,成为引领改革、支撑发展的全国职业院校专业群标杆。

一、主要做法

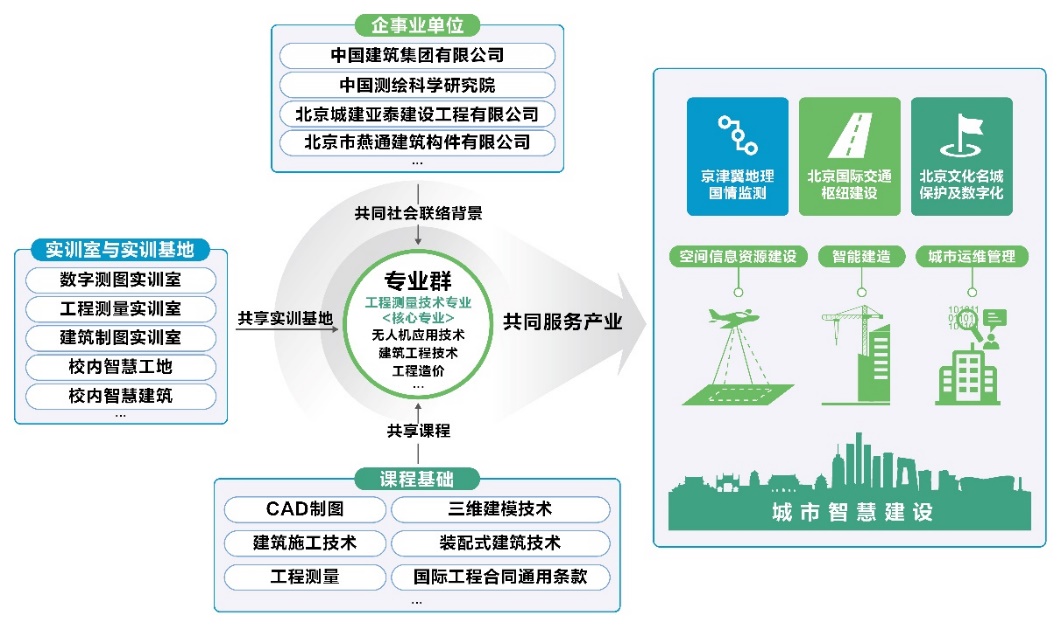

1. 跨专业组建高质量专业群,实现优质资源共享转型升级

精准把握产业转型所需人才规格,整合资源、优化专业结构,将智能建造技术、建筑工程技术、工程造价、建筑装饰工程技术4个专业组建成智能建造专业群。专业之间纵向贯通、横向融通,实现平台、课程、师资、资源共享开放,以数字赋能,标准引领,课程教学资源建设成为品牌。

图1 专业群组群逻辑图

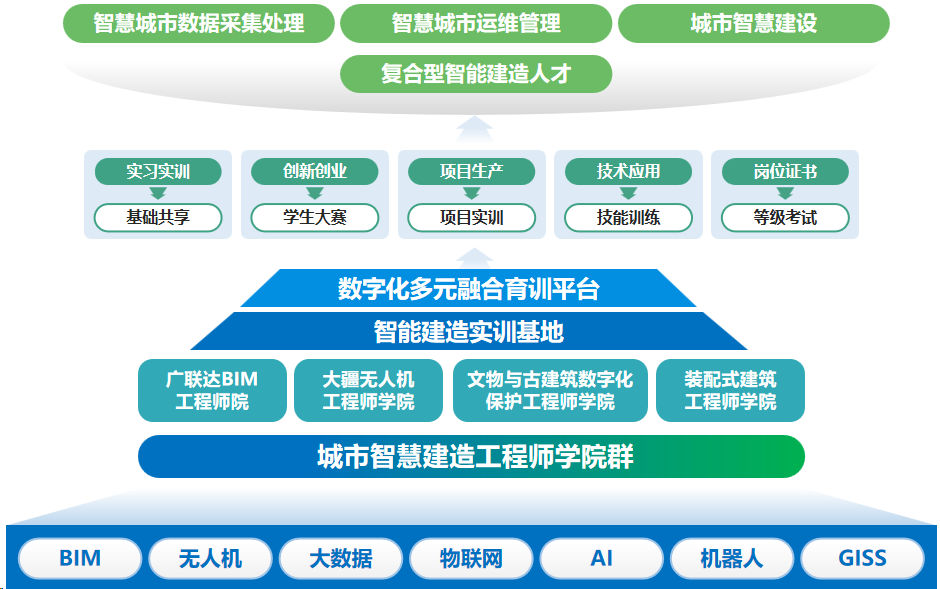

2. 跨行业成立工程师学院群,实现产教融合运行模式转型升级

与建筑、造价、装饰等行业数字化龙头企业合作,成立广联达BIM工程师学院、燕通装配式工程师学院,形成国内唯一城市智慧建造工程师学院群。创新校企1:1投入,实施“共同投入、共同建设、共同使用、共同管理、共同育人”、“人才共享、基地共享、效益共享”的“五共三享”融合模式,多主体聚势打造数字化多元融合育训平台。共建国家级专业教学资源库、国家级智慧建造虚拟仿真实训基地,开展现代学徒制人才培养、“一带一路”留学生及技能人才培训,制定行业企业标准,产教融合模式成为典范。

图2 数字化多元融合育训平台

3. 跨技术搭建协同创新平台,实现社会服务品质转型升级

以BIM技术研究院为核心,整合国家级基地和BIM技术研究院,数字技术协同赋能,打造国内一流“智能建造协同创新平台”新生态,创新“五维度”服务体系。开展科技攻关和应用研究,释放“教育+服务”的强大能量,服务水平领先全国同类院校。

图3“五维度”社会服务体系

二、成果成效

1. 产业对接契合度高。

精准对接首都智慧城市建设产业转型升级,发挥专业群优势,在人才培养、教学改革、社会服务等方面取得了显著成效。主持《数字技术赋能智能建造专业群转型升级探索与实践》获国家教学成果奖二等奖;获批国家职业教育“双师型”教师培训基地、国家级职业教育示范性虚拟仿真实训基地,制定国家专业教学标准8项。

2.校企产教融合度高。

深化产教融合,推进高质量协同育人。学校牵头建设北京城市建设职教集团,按“合作共赢、共建共享、协同育人”原则,形成校企命运共同体。校企联合共建3个实践教学基地、2个工程师学院、1个国家级产教融合共同体。

3.资源整合共享度高。

建设国家级精品资源共享课程、入选首批教育部课程思政示范课。牵头全国30余所学校共建1个国家教学资源库,海量资源惠及100余所职业院校及企事业单位,彰显示范引领作用。

三、经验总结

1. 教育生态链赋能资源共享,提升专业群影响力。

以数字技术为切入点,打破专业界限,通过“一体化设计、结构化课程、颗粒化资源”的构建逻辑,实现专业群内资源优势互补、聚集资源、协同发展。建设国家级智能建造技术专业教学资源库和北京市级智能建造专业群教学资源库,建成典型示范、开放共享的“互联网+”教学资源平台。

2. 多主体聚势赋能产教融合,提升专业群竞争力。

依托国内首创的产业学院群综合实力,融合BIM、无人机、大数据、物联网、AI、机器人、GIS等多技术,建成智能建造综合实训基地,加载建筑类国培师资培训基地和北京市“双师”培训基地,通过资源开发、创新创业、标准制定、成果转化,在学生培育、员工培训、师资培养等方面开展全方位的校企合作。

3. 多技术协同赋能社会服务,提升专业群贡献力。

以智能建造协同创新平台作为支撑,无人机、BIM、三维建模及大数据等数字技术协同作为驱动力,深度挖掘社会服务潜力,开创教育、培训、应用、研究、创新“五维度”社会服务体系,提供专业化、标准化的国际职业教育、技术研究、创新研发等高质量社会服务。强化跨技术引领,实现专业群社会服务能力与质量双飞跃,成为京津冀区域高职院校社会服务样板。

四、推广应用

1.专业群转型升级全国一流,示范引领国内外500余所院校。

获批北京市教育信息化融合应用示范基地,菲律宾高访团、赞比亚大使等国外友人到访27次,以清华大学为首的本科院校91所、中高职院校358所、北京城建等企业120余家前来参观学习。

2.产教融合模式成典范,多家知名媒体跟踪报道。

中国职业教育网报道我校BIM技术研究院“推进职教数字化转型,服务企业技术创新”样板。CETV1报道《职教中国》我校产业学院群产教育人典范。《中国青年报》报道我校技能大赛助力学生成长成才。

3.服务国家重大战略项目,形成京津冀高职院校社会服务样板。

获批北京市高职院校“工匠学院”试点单位,取得54项技术创新成果。承担首都新机场梁模架变形监测项目,成果获北京市科学技术二等奖。服务湘西十八洞村,助力精准扶贫。承接冬奥会延庆赛区生态恢复监测等多个区域重大项目。